Voluntarios ucranianos, la mayoría procedentes de Lviv, en una zona del frente al oeste de Donetsk (la foto me la dieron ellos por móvil).

Aunque todavía no tiene nombre definitivo, llaman Donbasistán al país inexistente que se viene fraguando en el este de Ucrania, en la zona de guerra que hace frontera con Rusia. En Kiev y Lviv denominan así a las dos provincias del país, Donetsk y Luhansk, que en la primavera de 2014 se autoproclamaron repúblicas independientes de Ucrania y solicitaron su integración en la Federación Rusa, iniciando una guerra contra el ejército ucraniano que hasta la fecha se ha cobrado más de tres mil vidas y ha provocado una diáspora de más de 250.000 personas.

El este de Ucrania, con casi tres millones de habitantes, es el ejemplo vivo de cómo se fabrica un país inexistente en la órbita exsoviética. Primero, se ocupa de facto un territorio como represalia por la actitud independentista del país al que pertenece esa región. Segundo, y por arte de magia, surge un enfrentamiento armado entre el territorio ocupado (con el apoyo de voluntarios rusos que no llevan distintivos rusos en sus uniformes rusos) y el ejército del país al que oficialmente pertenece. Tercero, se alimenta la guerra durante dos o tres años para que de forma natural se lleve a cabo una limpieza étnica en la zona: los rusos llegan, los demás huyen. Por último, se produce el enquistamiento del conflicto, la paz armada: el territorio pasa a ser oficialmente de nadie (aunque ocupado por Rusia) y ningún Estado (salvo otros países inexistentes) lo reconocen como suelo soberano en los foros internacionales. Ni siquiera Rusia. Eso es un país inexistente en la órbita exsoviética. Y así, me temo, será Donbasistán.

Me da miedo hacer vaticinios tan aventurados mientras atravieso Crimea camino de Donetsk. Pero me asalta la historia que hace unos día me contó mi amiga Nellya. Hace más de dos siglos, Catalina La Grande ofreció a los cosacos del este de Ucrania (de lo que hoy sería Donbasistán) establecerse en la vecina región de lo que hoy es Krasnodar, al sur de Rusia. Así, en 1797 los colonos fundaron Yekaterinodar, que significa «regalo de Catalina». Llevaron consigo un dialecto que todavía se habla por los más viejos, tanto en el sur de Rusia como en el este de Ucrania. El dialecto es el Kuban. Al río también lo llamaron así, río Kuban.

Esa lengua superviviente que los jóvenes ya no hablan mantuvo borrada la frontera entre esas zonas colindantes de Ucrania y Rusia, justo las que ahora están inmersas en la guerra. La frontera se volvió completamente prescindible cuando la ciudad fue tomada por los sóviets, en 1920, y fue rebautizada con el nombre de Krasnodar, que significa «regalo de los rojos». Por desgracia, la línea divisoria reapareció de nuevo cuando se hundió la Unión Soviética y Ucrania estrenó su independencia. En la perspectiva de dos siglos, en realidad, la guerra actual parece una consecuencia muy reciente de la reedición de esa frontera.

La guerra origina una enfermedad crónica que a menudo es invisible, que nos pasa desapercibida. Es la diáspora. Los que se quedan combatiendo son héroes para sus respectivos bandos. Tienen la suerte de que un desafortunado balazo les resuelve el futuro en un instante. Pero los refugiados no tienen esa suerte. El resto de sus días permanecen heridos de gravedad, obligados a comenzar de cero y haciendo inventario de lo que han perdido, de lo que nadie les devolverá: casas, escuelas, médicos, familiares, amigos... Los sucesos de la primavera de 2014 en el este de Ucrania y en la península de Crimea llevan contabilizados, hasta la fecha, 430.000 humanos que responden a ese perfil; ucranianos y rusos abocados a un invierno de por vida.

Esta es la última entrega que voy a escribir por el momento de mi Crónica de países inexistentes. Les voy a prestar mi pasaporte, mi libreta y mis ojos para que puedan viajar conmigo en igualdad de condiciones. Al fin y al cabo en eso consiste mi trabajo: yo sólo pongo mis ojos inevitablemente subjetivos, las conclusiones les corresponden a ustedes.

Sello en mi pasaporte por el cual fui deportado.

Mi pasaporte europeo está hecho un asco. Lleva sellos de todas partes y faltan sellos vitales para seguir moviéndome. Un visado de Nagorno Karabaj me impide pisar Azerbaiyán. Georgia no me ha sellado la salida del país por haberme ido por Abjacia, luego a Georgia no puedo regresar con este pasaporte. Rusia no me ha sellado la entrada desde Abjacia, ni en Sochi ni en el Estrecho de Kerch, en Crimea, luego no puedo salir de Rusia, porque teóricamente nunca he entrado. Y es difícil que Ucrania me deje pisar su suelo si procedo de un territorio que considera "ocupado por los rusos", como es el caso de Crimea. Es una encerrona perfecta que me ha hecho la legalidad vigente.

Con ese pasaporte tomo el autobús en Sebastopol (que hoy es una ciudad rusa) en dirección a Donetsk (¿es Ucrania, es Rusia, es de nadie?). Seré el único viajero -pienso-, porque nadie está tan loco como para viajar un viernes por la noche al epicentro de una guerra.

Pero no, el autobús va atestado de refugiados que regresan a Donbasistán. La mayoría son mujeres y niños con pasaporte todavía ucraniano. Mujeres muy jóvenes cargadas de ropas y alimentos, cargadas hasta las cejas, de regreso a las casas que abandonaron a finales de abril, cuando estalló el conflicto en el que quedaron combatiendo sus maridos; cuando el coronel ruso Igor Girkin y un escuadrón de 52 soldados de las fuerzas especiales rusas se adentraron en Ucrania e iniciaron la guerra. "It was me who pulled the trigger of war", ha confesado Girkin a la agencia de noticias Unian. «Fui yo el que apretó el gatillo de la guerra».

Es noche cerrada cuando arranca el autobús. Hace un frío espantoso. La joven que va a mi lado me hace señas para que uno de sus dos bebés pueda sentarse en mis piernas durante las 16 horas de viaje que tenemos por delante. En mi libreta llevo anotada alguna que otra estupidez: «Echo de menos los abrazos de mis niños... ». También el nombre de un café que vi en una playa de Sochi, Mar D'Amore. Y unos versos de Roque Dalton: «Nunca ha sido tan tarde a las siete menos cuarto como hoy».

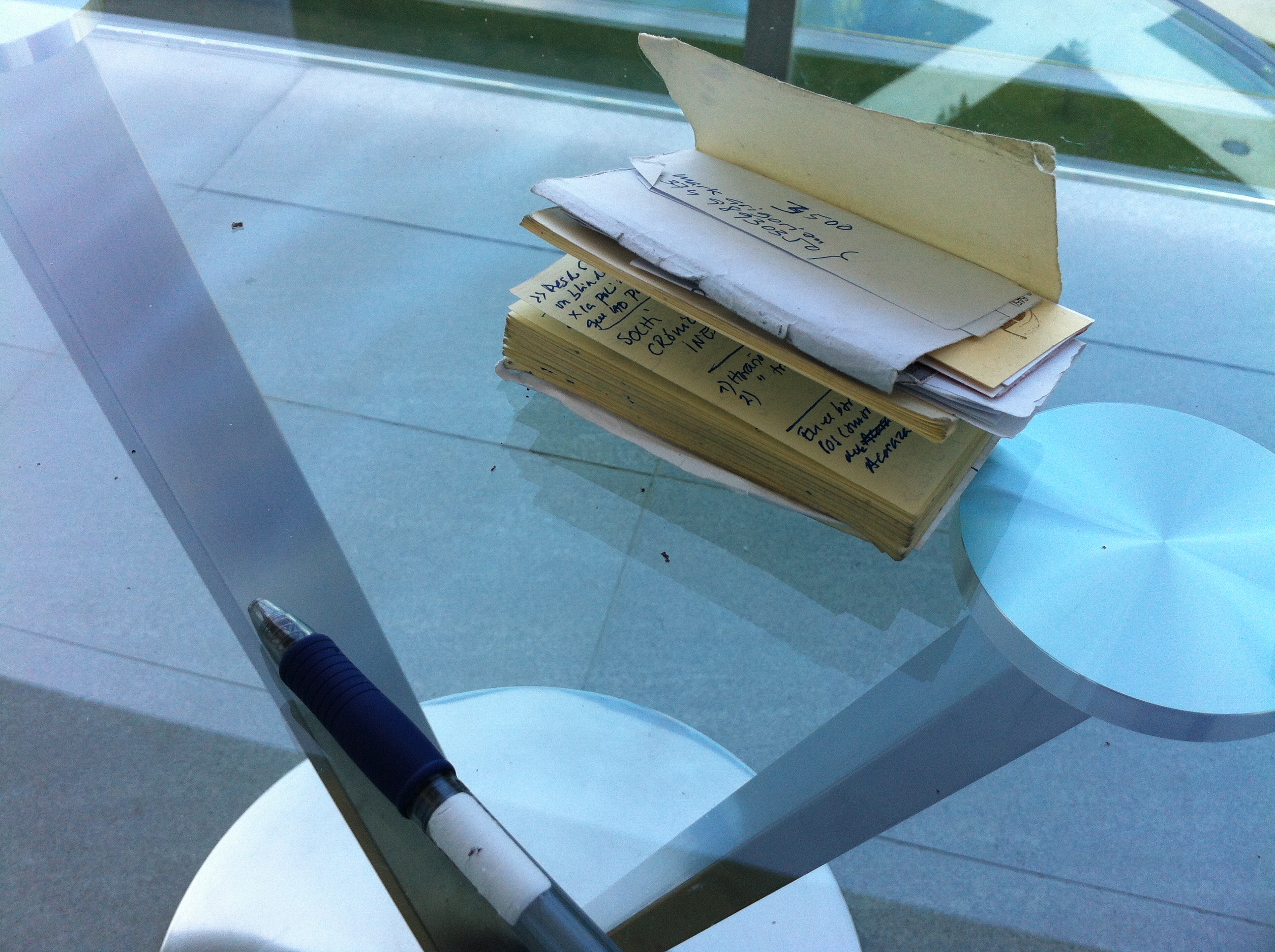

Mi libreta de notas, destripada, en el aeropuerto de Simferopol.

Seguramente es un error. Ningún periodista debería cargar con vulnerabilidades semejantes cuando se dirige al aeropuerto del terror. En la vieja terminal del aeropuerto de Donetsk sólo quedan tumbas y cascotes. La nueva terminal, inaugurada con motivo de la Eurocopa de Fútbol 2012, es un mosaico de agujeros de todos los calibres. Las plantas baja y primera están tomadas por los Cyborgs, que es como se conoce en Ucrania a los héroes que defienden la posición contra los separatistas del Donbás. Las plantas sótano y segunda están controladas por los Motorolla, los héroes separatistas que con la ayuda encubierta de los rusos llevan meses intentando hacerse con el aeropuerto. El control del aeródromo parece clave para determinar el futuro del conflicto.

Dentro no hay agua corriente ni comida ni luz eléctrica ni calefacción. Sólo hay adrenalina y mierda. Ni siquiera se puede encender fuego. Cuando cae la noche, que en noviembre cae al mediodía, está prohibido hasta prender un cigarrillo para evitar ser detectado por los francotiradores enemigos. No hay ni un metro cuadrado de la terminal que no esté atravesado por centenares de balazos. No hay un milímetro cuadrado que no esté marcado por la locura (Imagen: escudo de los Cyborg ucranianos en sus uniformes).

Toda la zona del Donbás está sembrada de pequeños frentes que bloquean puentes y carreteras. Los bancos están cerrados en toda la región. Lo están también gran parte de los comercios, aunque la vida cotidiana sigue como en cualquier otra guerra, como si no pasara nada. A diario llegan cargamentos de ropa y avituallamientos que proceden de las donaciones solidarias que se hacen en las calles de Kiev y de Moscú. La moneda no ha cambiado, sigue siendo ucraniana. Y todo se paga en metálico, eso sí, nada de tajetitas de crédito. En el incierto Donbás asoma el miedo a la sinrazón.

La propaganda escalofriante de uno y otro lado devora a la información. En las últimas semanas varios actores muy famosos de Moscú, como Mijaíl Poréchenkov, han viajado al aeropuerto de Donetsk para grabar vídeos que luego han subido a Youtube. Vídeos en los que disparan con fuego real contra los cyborgs ucranianos. También han estado disparando balas de las que matan, y haciéndose vídeos y fotos, algunos de los periodistas más famosos de la televisión rusa. Las pruebas las han colgado en la Red.

Los del lado ucraniano airean las nuevas medidas de los independentistas: acaban de instaurar un tipo de juicios sumarísimos contra las agresiones sexuales; las condenas a muerte se votan ahora a mano alzada en los espacios públicos y hasta se televisan en la emisión local. También pueden verse en la Red. Para evitar males mayores, eso dicen que dicen, se ha prohibido a las mujeres frecuentar bares y clubes, salir de noche o vestir con ropas llamativas.

Sostener esa sangrienta tensión en Donbasistán le cuesta 500 millones de dólares mensuales a los contribuyentes rusos, según el especialista moscovita Evgueni Gontmajer, vicedirector del Instituto de Economía Mundial. Resistir la presión del nacimiento de un país inexistente ha colocado a Ucrania al borde de la bancarrota.

Pero todavía no hemos salido de Crimea. A las siete horas de viaje comienzan las fronteras. Son las tres de la mañana. Dos militares rusos suben al autobús y recogen los pasaportes de todos los viajeros. Quince minutos después sube un oficial y ordena bajar a todos, sacar los equipajes de los bajos del vehículo y mostrar su contenido. El operativo es diabólico. Hay bolsas de comida, hay ropa, hay medicinas y hay juguetes. Otros cuantos militares inspeccionan cada rincón del autobús, incluidos los recovecos del motor.

Una cola interminable de vehículos espera turno para la inspección. El ritmo es agónico. Delante de mis narices han desmontado por completo la furgoneta de un matrimonio crimeano que emigraba hacia Kiev. Les han hecho sacar el frigorífico, el televisor, han desmontado cada una de las piezas de los juguetes de los niños, han abierto las bolsas de comida y luego les han hecho cargar todo de nuevo. Con las prisas han olvidado un biberón en el asfalto. Cien metros más allá tendrán que repetir el humillante show, esta vez para el ejército ucraniano. El mensaje de ambos lados es muy claro: «Si volvéis a cruzar por aquí os espera otra vez este infierno». Así es como se procede en la fase tercera de la creación de países inexistentes, en la fase de limpieza étnica.

Me llama la atención que la frontera es nuevecita. Pero claro, se la inventaron en marzo, cuando Rusia se anexionó Crimea. Es una estructura desmontable, casi toda de aluminios, tabiques de pladur y casetas prefabricadas que llevan las concertinas de serie. Hasta las farolas son preimplantes, hasta los bordillos son móviles. En un par de horas podría estar recogida y lista para ser instalada en otro lado. Hay un letrero que dice: «Rusia. Dzhankoi». Así se llama el punto fronterizo, un lugar desolado en el único istmo que une Crimea con Ucrania.

Cuando acaban el registro, casi una hora después, mandan subir a todos, menos a mí. Un teniente-jefe de rasgos claramente uzbecos me ordena que le acompañe a su despacho. Después de media hora de interrogatorio accede a permitirme el paso y me extiende un visado provisional que me autoriza el regreso a suelo ruso. Parece que sabe lo que va a pasar.

Cinco minutos después el ejército ucraniano repite la operación con la misma soberbia. Recogida de pasaportes, registro minucioso de equipajes y vuelta al autobús. Todos menos yo.

El joven oficial ucraniano se niega a hablar en inglés, pero detecto que entiende a la perfección lo que trato de explicarle. Hay un soldado que traduce, o eso creo. Bajo ningún concepto va a permitirme pasar, dice. Bajo ninguno. Ucrania no reconoce esa frontera, luego no hay frontera. Dice que el lugar en el que estamos es un control militar y que como militar, en cumplimiento de la Ley, me prohíbe el paso, por no ser ni ruso ni ucraniano. ¡Ah!, y para evitar que en territorio de Ucrania me convierta oficialmente en un "rebelde".

Mi insistencia en pasar le acaba enojando. Saca una cámara digital y fotografía todos mis documentos, incluido el carnet de periodista. Cuando termina, mira a sus subordinados, como un torero a punto de rematar la faena, y sin aviso previo estampa en mi pasaporte un sello rojo que me prohíbe en el futuro pisar suelo de Ucrania. A todos los efectos, dice, soy un insurgente que ha intentado entrar ilegalmente en su país. Le importa un bledo que mis fotos de los cadáveres en las revueltas de Kiev ayudaran a la caída del dictador ucraniano el pasado febrero. Se levanta sin mirarme, sale de su caseta y detiene un autobús que se dirige a Simferopol, la capital de Crimea. Unos minutos después el conductor se me acerca y me invita a subir: "Como ha sido usted deportado, no tiene que pagar el pasaje", dice.

Eran las tres de la madrugada cuando empezó todo esto. Ya son las seis y media, es de día. Cuando llegue al aeropuerto de Simferopol sólo podré volar a Rusia. Los demás destinos ya no existen. Desde Crimea ya no se vuela a Kiev ni a ningún otro lugar fuera de la Federación Rusa. En los paneles sólo quedan dos aviones muy caros, hacia Moscú y San Petersburgo; y otro mucho más asequible, a Rostov del Don, al norte de Krasnodar. Algo es algo. Desde Rostov sí hay un acceso fronterizo a Donbasistán.

Monto en un viejísimo airbus de la Ural Airlines que se llama Rossiya. En su revista oficial pone en inglés: "They say. We do."

Pues eso. "I do", y que digan lo que quieran. La presurización del avión es tan ineficiente que ha reventado el bolígrafo. Todo está lleno de tinta. Es como si se me hubiesen vertido las palabras, todo mi alfabeto emocional desparramado en esa tapicería apestosa.