Esta novela podía haber sido la carta de un suicida, esa que generalmente aparece junto al cadáver. Pero fue todo lo contrario: una tabla de salvación. Ocurrió así por culpa de mi padre. Él fue quién me salvó la vida con su historia. Era demasiado larga, demasiado profunda y compleja, y después de tres años escribiéndola, olvidé que estaba al borde del precipicio, balanceándome, aguardando mi hora.

Esta novela podía haber sido la carta de un suicida, esa que generalmente aparece junto al cadáver. Pero fue todo lo contrario: una tabla de salvación. Ocurrió así por culpa de mi padre. Él fue quién me salvó la vida con su historia. Era demasiado larga, demasiado profunda y compleja, y después de tres años escribiéndola, olvidé que estaba al borde del precipicio, balanceándome, aguardando mi hora.¿Y me preguntas por qué comencé a escribir?

La respuesta es clara: mi padre.

Mi padre se llama Martintxo, y es un niño pequeño que no sabe llorar, desconoce el peligro y crece feliz cuando de repente escucha que ha estallado una guerra.

¡Cómo que una Guerra Civil!, se pregunta. ¡Una Guerra Civil es una birria, será una Guerra General!

No, no era una Guerra General, pero a él le dio lo mismo y saludó a los pilotos de la Legión Cóndor cuando se aproximaban a bombardear su aldea, la típica aldea vasca, entre rural y mágica, plagada de vacas, minas de hierro y algún que otro lagarto. Los pilotos, por supuesto, le devolvían el saludo, porque mi padre era un soldado muy importante, con tantas medallas al valor que le colgaban hasta de los pantalones. Luego estallaban bombas y más bombas, pero no pasaba nada, porque mi padre tenía unas gafas antibombas, fabricadas con tapas de betún, con las cuales veía el mundo de colores, sin muerte ni miedo, ni mucho menos, dolor.

Entonces, un día se acercó a su caserío una cosa que llamaban «enemigo», y él y su familia hubieron de dejarlo todo y escapar. Y en esa huida a la desesperada, se perdió, él y tres de sus hermanitos se perdieron de sus padres, se quedaron solos, absolutamente solos, y fueron arrastrados por una oleada de desconocidos, refugiados les decían, hasta una ciudad lejana que se llama Santander. Allí estuvieron a punto de morir de hambre, pero no pasa nada, porque mi padre era un héroe y robaba para comer, se colaba en las casas de los vecinos de Santander cuando estos corrían a los refugios con la llegada de los bombarderos alemanes, que obviamente hacían lo posible por no darle en la cocorota a mi padre, porque era amigo suyo.

A continuación, otra oleada de desconocidos los llevó en volandas hasta Asturias, donde tomaron un barco pirata que puso rumbo a Burdeos, y de ahí viajaron en tren hasta un pueblecito de los Alpes franceses llamado Nunca Jamás. Sí, era un pueblecito un poquito raro, la verdad, estaba lleno de niños tan perdidos como ellos, niños de la guerra les llamaban. Pero mi padre enseguida se impuso a todos con su espada y se declaró el jefe, no le tosía ni él más pintado, porque era el mismísimo Peter Pan. Bueno, creo que lo sigue siendo, pues a veces le veo volar mientras cuenta su historia sentado en el sofá. Allí, en ese pueblecito tan raro, él y sus hermanitos permanecieron mucho tiempo, tal vez siglos, no lo recuerda, y luego... luego aparecí yo.

¿Y me preguntas por qué he escrito esta novela?

¡Ah!, ya sé: es porque no encontraba las gafas, no sé dónde escondió mi padre las gafas antisufrimiento, y las necesito. Quiero ver el mundo de colores, apartarme del precipicio, sentir que la vida no me quema, que es una aventura maravillosa, que el drama no existe, que la fantasía, sí, que soy un héroe anónimo como lo fue él, que tengo hijos como los tiene él, que esos hijos sienten que no pueden dejar que mi historia caiga en el olvido y se ven obligados a escribirla porque es preciosa, la mejor lección de vida que han escuchado jamás, porque me quieren, porque les quiero, porque sé demostrárselo, porque me muero por sus abrazos, porque amo, sí, porque sé amar y disfruto del cariño.

¿Todavía me preguntas por qué comencé a escribir?

Te lo diré. Para acercarme a mi padre. Ambos nos habíamos perdido, y con la novela, me atreví a confesarle mi secreto:

Padre, escucha: he vuelto. No sabes cuánto te he echado de menos...

Te quiero.

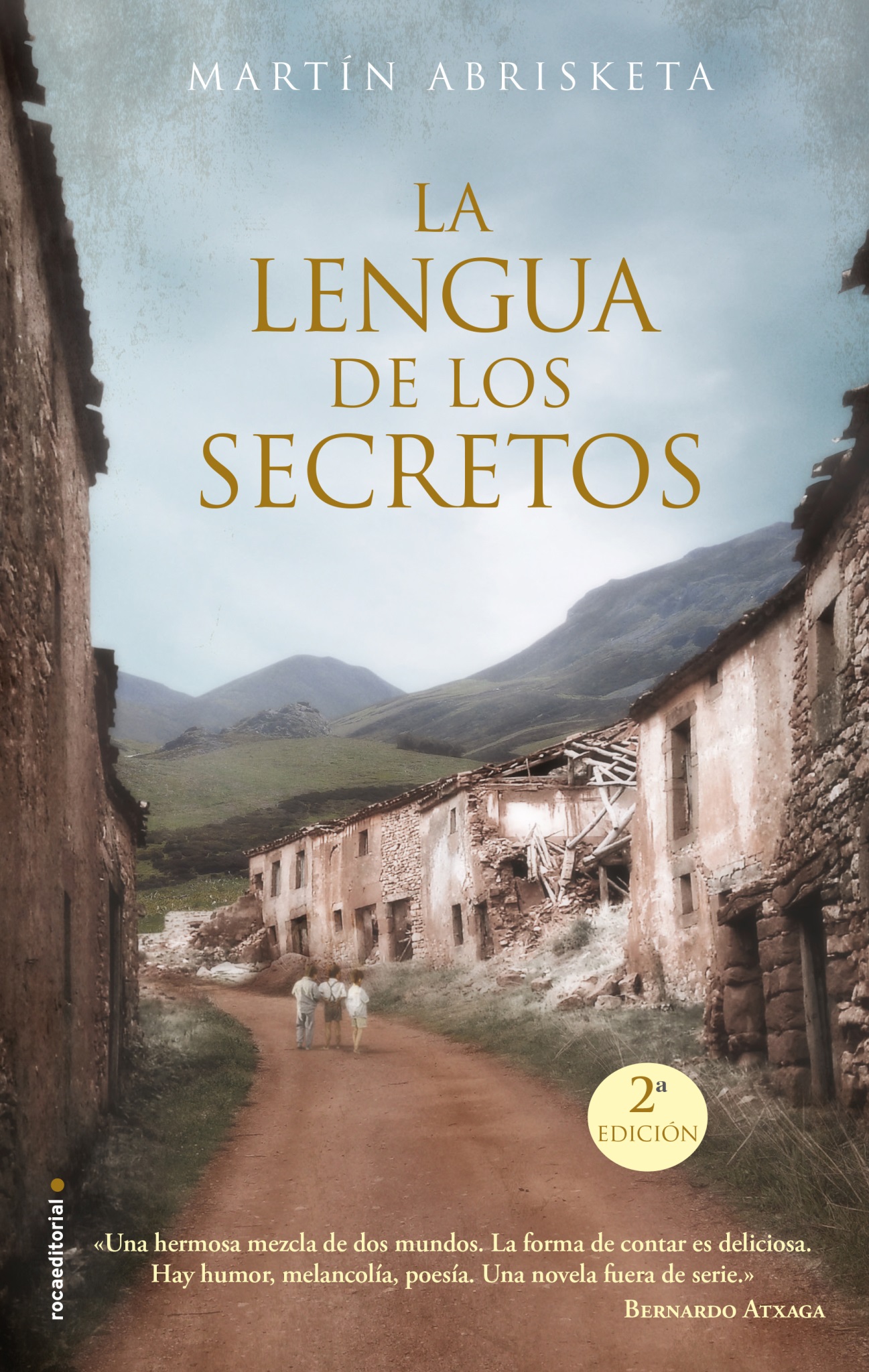

Aquí puedes leer el prólogo y los primeros capítulos de La lengua de los secretos

Prólogo y primeros capítulos de 'La lengua de los secretos' by El Huffington Post