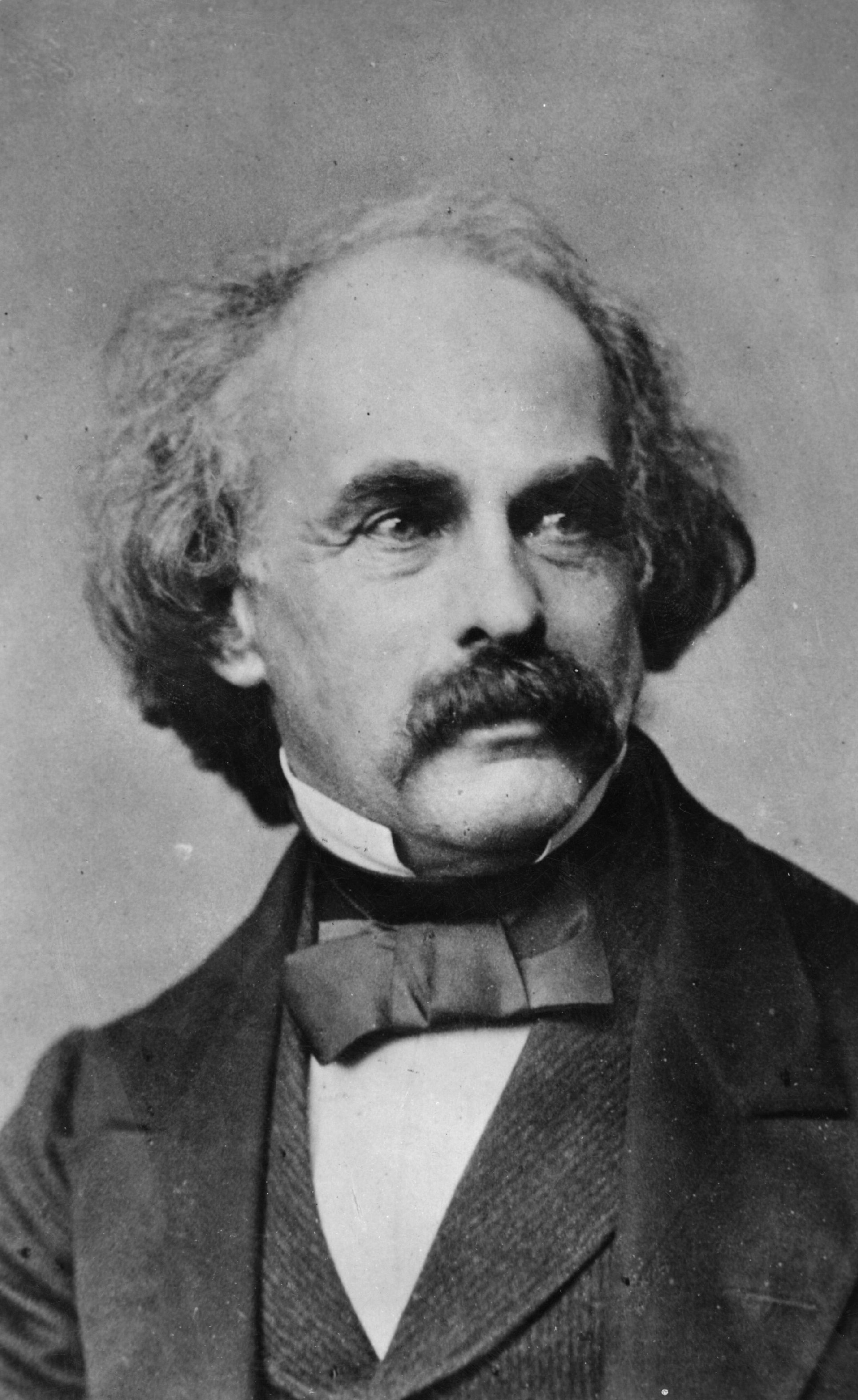

Para Nathaniel Hawthorne, uno de los clásicos de la literatura estadounidense, era una constatación histórica -y así lo refleja en su libro más conocido, La letra escarlata-, que lo primero que construye un grupo humano cuando se establece en un territorio es el cementerio y la cárcel. La urgencia y necesidad de estos establecimientos es evidente: por un lado, dar descanso a los muertos (y evitar contagios) y, por otro lado, reducir, recluir y alejar del colectivo a aquellos individuos que ponen en peligro la propia supervivencia del grupo y de los bienes más preciados por sus miembros, en especial, la propiedad.

Para Nathaniel Hawthorne, uno de los clásicos de la literatura estadounidense, era una constatación histórica -y así lo refleja en su libro más conocido, La letra escarlata-, que lo primero que construye un grupo humano cuando se establece en un territorio es el cementerio y la cárcel. La urgencia y necesidad de estos establecimientos es evidente: por un lado, dar descanso a los muertos (y evitar contagios) y, por otro lado, reducir, recluir y alejar del colectivo a aquellos individuos que ponen en peligro la propia supervivencia del grupo y de los bienes más preciados por sus miembros, en especial, la propiedad. A dar cuenta de por qué la sanción y, en particular, la prisión es una necesidad imperiosa se han dedicado filósofos, juristas, antropólogos y otros especialistas. No es que quiera mejorar o enmendar las explicaciones que han ofrecido, pero sí aportar un punto de vista que hasta donde sé, no se ha explorado. Mi hipótesis es que esas instituciones se pueden explicar a partir de la existencia de dos tipos de seres que insoslayablemente existen en cualquier sociedad: los malvados y los estúpidos. Adopto esta clasificación de una obra clásica de Carlo Cipolla, Las leyes fundamentales de la estupidez humana, incluida en su libro Allegro ma non troppo, en la que el historiador italiano señala que en cualquier grupo humano conviven cuatro tipo de personas: los inteligentes, los malvados, los incautos y los estúpidos.

Rápidamente expuesto, esta tipología surge de la capacidad de los seres humanos para que con sus acciones puedan producir daños o beneficios sobre sí mismos, o sobre otras personas. Así pues, Cipolla dibuja cuatro posibilidades básicas: a) la capacidad de beneficiarse a sí mismos y a otros; b) la capacidad de dañarse a sí mismos pero beneficiar a otros; c) la capacidad de beneficiarse a sí mismos, pero dañar a otros; d) la capacidad de dañarse a sí mismos y a otros.

A los primeros, Cipolla los denomina inteligentes; a los segundos, incautos. Los terceros reciben la calificación de malvados, y los últimos, estúpidos. Entre estos cuatros tipos de seres, Cipolla elige a los últimos como materia de su ensayo.

En mi caso, me interesa centrarme en los estúpidos, pero también en los malvados, ya que precisamente el propósito de limitar el número de unos y otros es lo que explicaría la existencia de dos de las funciones básicas de un Estado: erradicar el delito y promover la educación de sus ciudadanos.

Veamos por qué estos dos grupos de individuos constituyen el objeto central que justifica la existencia del Estado, al menos en su configuración mínima. La erradicación o disminución de los malvados explica y legitima la necesidad del Derecho Penal y con ello, de la sanción y de la prisión. En efecto, la tarea central del Estado, a través de la amenaza de la sanción, no es solo proteger los intereses básicos de la comunidad, sino también tratar de convencer a los individuos tentados en ser malvados de que con su acción se pueden convertir en estúpidos, ya que con su delito provocan un daño en un tercero, pero la posibilidad de sufrir los efectos de la sanción los trasladaría al grupo de los estúpidos; es decir, producen un daño, pero también lo padecen en forma de sanción. Dicho de manera algo más directa: la sanción disuadiría al potencialmente malvado de cometer un delito, pues con esa acción corre el riesgo de convertirse en estúpido.

A la caracterización de las instituciones básicas de un grupo humano que apunta Hawthorne habría que añadir la instrucción o educación. En una sociedad ya no solo interesada en la supervivencia, sino también en el progreso y armonía social, la educación se revela como una función indispensable. A través de esta, el Estado pretende convencer a los malvados (a los estúpidos es más difícil dada su naturaleza) de que, si no en todos, en muchos contextos sociales hay, además de razones morales, razones estratégicas (ligadas al interés propio) para perseguir no solo el bien propio sino también el de otras personas con las que tenemos algún tipo relación. Precisamente, el famoso dilema del prisionero demuestra palpablemente que la persecución del interés privado no es siempre la mejor opción, sino que hay alternativas ligadas a la cooperación (producir beneficios a terceros) que producen mejores resultados colectivos. Si mi hipótesis tiene entonces un cierto grado de verosimilitud, podríamos entonces concluir que el Estado pretende, a través del Derecho Penal: 1) evitar que los individuos se vuelvan malvados; 2) pero que si deciden ser malvados, con la sanción se conviertan en estúpidos, y 3) con la educación, a los malvados busca tornarlos en inteligentes. Cuantos más inteligentes haya, menos prisiones se necesitarán. Pero lo que es imprescindible en cualquier sociedad que pretenda ser decente es que siga habiendo un esfuerzo por mejorar la educación de los ciudadanos con el objetivo de que sean inteligentes y que con sus acciones no solo se provean de un bien privado, sino también de uno colectivo del que todos salimos beneficiados.