El pueblecito de Gruyères cuenta con todos los tópicos que el turista espera de Suiza: montañas imponentes, prados bucólicos, castillo de cuento de hadas, casitas encantadoras y una feliz gastronomía a base de chocolate y fondues de queso. Un lugar tan delicioso, sin embargo, en vez de ofrecer un monumento a la candidez pastoril de Heidi, sorprende con el museo del artista H. R. Giger, recientemente fallecido y padre de horrores como el bicharraco de Alien (Ridley Scott, 1979). Nada es lo que parece, ni tan siquiera el tranquilo Gruyères.

El museo, ubicado en el centenario Château St. Germain, atesora en su vientre laberíntico la perturbadora colección de un artista que diseña pistolas paridoras y mobiliario morbosamente ergonómico, pinta murales sobre magia negra y levanta esculturas cuyo erotismo oscila entre lo orgánico y lo mecánico. Por supuesto, admirar Gruyères desde las ventanas del museo es todo un contraste... Y todavía lo es más desde su Giger Bar, decorado con formas óseas en la línea del necroarte de los capuchinos o el osario de Sedlec, quizá también una visión del lujo perverso de los Harkonnen en la novela Dune (Frank Herbert, 1965), la sádica casa nobiliaria que Alejandro Jorodowsky le encargó recrear para una adaptación cinematográfica que no se llegó a realizar.

![2014-05-24-20140524Giger01Gruyeres.jpg]()

![2014-05-24-20140524Giger02Spell.jpg]()

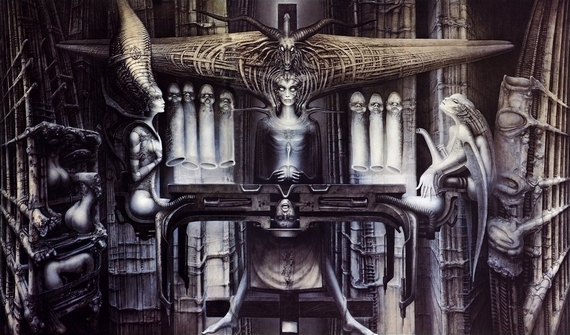

Contrastes con aroma a chocolate y queso gruyer: arriba, vista navideña de Gruyères desde el HR Giger Museum (2013), © del autor; abajo, una de las de las obras de H. R. Giger del museo: El hechizo II (1974), © H. R. Giger.

Estos días hemos leído que Hans Rudolf Ruedi Giger (Coira, 1940 - Zúrich, 2014), -pronunciado con ge de gutural, por favor- es muchas cosas, pero sobre todo dos: o inclasificable o surrealista y, por tanto, ¡viva la contradicción!, clasificable. Es más cómodo ponerle una etiqueta que le empuje a un cajón de la academia que dejarle pulular por los limbos de la creatividad libertaria, claro. Si además se le empaqueta con grandes nombres como sus adorados Salvador Dalí o Hans Bellmer, mejor, que así se le distancia de la subcultura contestataria de los fanzines, el cine alternativo y el aerógrafo -aunque ni tan respetada filiación, ni contar con una legión de fans, le hayan permitido entrar en los libros de historia del arte, los del Arte en mayúscula, ya lo denunció Carlos Arenas en el heterodoxo ensayo La Nueva Carne (Valdemar, 2002)-.

![2014-05-25-20140524Giger07Biomecanoide.jpg]()

Buen ojo para el cine, el del biomecanoide suizo de la película experimental Swiss Made (1968), de H. R. Giger, Fredi M. Murer, Fritz Maeder e Yves Yersin, © H. R. Giger.

Con reconocimiento académico o, más bien, sin él, se insiste en lo del surrealismo, pese a que Giger pertenece a otra órbita. Lejos de las primeras vanguardias, tiene mucho más en común con la actual cirugía estética, la clonación de la oveja Dolly, el poder del espectáculo y la pornografía, el proyecto SETI de búsqueda extraterrestre... Es más de la realidad trastocada de David Lynch que de la alta sociedad en crisis de Luis Buñuel, más de los híbridos y mutantes de David Cronenberg que de los collages cinematográficos de Man Ray, más de los paranoicos cómics de Charles Burns que de los poemas neoyorkinos de Federico García Lorca.

Y tampoco las pesadillas de su imaginario constituyen un nexo irrefutable con el surrealismo clásico, obsesionado con los sueños y el psicoanálisis. Fuera del círculo surrealista otros también se han adentrado en los dominios de Morfeo -Johann Heinrich Füssli, William Blake, los románticos, los simbolistas y un largo y retorcido etcétera-, pero no tanto para explorar los impulsos reprimidos dentro de la mente, sino para describir lo que nos rodea desde otra perspectiva. Lo mismo que hace Giger.

![2014-05-24-20140524Giger03Fusseli.jpg]()

![2014-05-24-20140524Giger04PaisajeXXVIII.jpg]()

Dos suizos ante las tinieblas de los sueños: arriba, Johann Heinrich Füssli, La pesadilla (1781), © 2014, Detroit Institute of Arts; abajo, H. R. Giger, Paisaje XXVIII (1974), © H. R. Giger.

En pocas palabras, más que un surrealista, Giger es un heraldo de la grotesca y moralmente ambigua Nueva Carne que preconizó Cronenberg en Videodrome (1983), un paladín de la cibercultura de los 90 y un apóstol de la postmodernidad. Junto a él, todos esos visionarios a los que se les pueden aplicar palabras relacionadas con lo antinatural -extraño, extremo, exógeno...-: Clive Barker, Joachim Luetke, Joel-Peter Witkin, David Ho o J. K. Potter.

![2014-05-24-20140524Giger05Luetke.jpg]()

Una de las imágenes de Joachim Luetke -alemán residente en Austria y formado en la Suiza de Giger- para el álbum La Chambre d'Echo (2004) de la banda Sopor Aeternus, © Image-Eye-Luetke Prod.

Pero cuidado, que la rareza del mundo de Giger no nos convierte en forasteros. Nos puede gustar visitar su museo o su bar, pero luego queremos volver rapidito a la belleza comprensible de Gruyères pensando que así nos zafamos de sus abominaciones subterráneas. No obstante, sus pesadillas nos acompañan, nos acechan debajo de las camas o dentro de los armarios. Sin escapatoria, porque la cosmovisión de Giger es lovecraftiana. Es decir, comparte con el oscuro escritor H. P. Lovecraft una desconfianza fría y pesimista hacia los horrores invencibles e innominables de un universo demasiado silencioso. Sí, «en el espacio nadie puede oír tus gritos», como rezaban los carteles de Alien, la película que le hizo famoso internacionalmente y merecedor de un Oscar, y que supuso para el artista y su visión el salto desde el underground -territorio de disidentes, marginales y minorías- al mainstream -imperio de lo popular y hegemónico-.

![2014-05-24-20140524Giger06AlienScott.jpg]()

H. R Giger -manoseando al monstruo- y Ridley Scott -agachándose-, junto a otros miembros del equipo de Alien (1979), © Twentieth Century Fox Film Corporation. El alienígena, basado en una pintura anterior, Necronom IV (1976), se ha convertido uno de los iconos de la modernidad y fuente de interesantes reflexiones, como las que publicó Fernando Savater en Cuadernos del Norte, nº 4 (1980).

El arte jeroglífico y aberrante de Giger supone, por supuesto, una especie de fractura con su mesurado entorno suizo. Casi como si necesitara abofetear su dulzura, su pulcritud, como si deseara zarandear la exquisita neutralidad de su refinada civilización. Y no por odiarlo, ni por cuestionar sus valores como hacían los surrealistas con la burguesía de su tiempo -precisamente ellos, tan burgueses-, sino por reivindicar su otro lado. El otro lado del hermoso Gruyères, de la próspera Suiza y, de hecho, de toda nuestra realidad, falsamente segura y dichosa. Giger no nos lega sus pesadillas, sino ese otro lado de la existencia que, nos guste o no, también es nuestro. He ahí la verdadera pesadilla. Esa que comparte el desencanto de este nanorrelato del escritor Javier Quevedo Puchal: «Lázaro resucitó y descubrió que sólo producía miedo, asco o morbosidad en los demás. Quiso pedir a Jesús que le devolviera la muerte, pero Jesús ya se había ido» (Abominatio, 2010).

El museo, ubicado en el centenario Château St. Germain, atesora en su vientre laberíntico la perturbadora colección de un artista que diseña pistolas paridoras y mobiliario morbosamente ergonómico, pinta murales sobre magia negra y levanta esculturas cuyo erotismo oscila entre lo orgánico y lo mecánico. Por supuesto, admirar Gruyères desde las ventanas del museo es todo un contraste... Y todavía lo es más desde su Giger Bar, decorado con formas óseas en la línea del necroarte de los capuchinos o el osario de Sedlec, quizá también una visión del lujo perverso de los Harkonnen en la novela Dune (Frank Herbert, 1965), la sádica casa nobiliaria que Alejandro Jorodowsky le encargó recrear para una adaptación cinematográfica que no se llegó a realizar.

Contrastes con aroma a chocolate y queso gruyer: arriba, vista navideña de Gruyères desde el HR Giger Museum (2013), © del autor; abajo, una de las de las obras de H. R. Giger del museo: El hechizo II (1974), © H. R. Giger.

Estos días hemos leído que Hans Rudolf Ruedi Giger (Coira, 1940 - Zúrich, 2014), -pronunciado con ge de gutural, por favor- es muchas cosas, pero sobre todo dos: o inclasificable o surrealista y, por tanto, ¡viva la contradicción!, clasificable. Es más cómodo ponerle una etiqueta que le empuje a un cajón de la academia que dejarle pulular por los limbos de la creatividad libertaria, claro. Si además se le empaqueta con grandes nombres como sus adorados Salvador Dalí o Hans Bellmer, mejor, que así se le distancia de la subcultura contestataria de los fanzines, el cine alternativo y el aerógrafo -aunque ni tan respetada filiación, ni contar con una legión de fans, le hayan permitido entrar en los libros de historia del arte, los del Arte en mayúscula, ya lo denunció Carlos Arenas en el heterodoxo ensayo La Nueva Carne (Valdemar, 2002)-.

Buen ojo para el cine, el del biomecanoide suizo de la película experimental Swiss Made (1968), de H. R. Giger, Fredi M. Murer, Fritz Maeder e Yves Yersin, © H. R. Giger.

Con reconocimiento académico o, más bien, sin él, se insiste en lo del surrealismo, pese a que Giger pertenece a otra órbita. Lejos de las primeras vanguardias, tiene mucho más en común con la actual cirugía estética, la clonación de la oveja Dolly, el poder del espectáculo y la pornografía, el proyecto SETI de búsqueda extraterrestre... Es más de la realidad trastocada de David Lynch que de la alta sociedad en crisis de Luis Buñuel, más de los híbridos y mutantes de David Cronenberg que de los collages cinematográficos de Man Ray, más de los paranoicos cómics de Charles Burns que de los poemas neoyorkinos de Federico García Lorca.

Y tampoco las pesadillas de su imaginario constituyen un nexo irrefutable con el surrealismo clásico, obsesionado con los sueños y el psicoanálisis. Fuera del círculo surrealista otros también se han adentrado en los dominios de Morfeo -Johann Heinrich Füssli, William Blake, los románticos, los simbolistas y un largo y retorcido etcétera-, pero no tanto para explorar los impulsos reprimidos dentro de la mente, sino para describir lo que nos rodea desde otra perspectiva. Lo mismo que hace Giger.

Dos suizos ante las tinieblas de los sueños: arriba, Johann Heinrich Füssli, La pesadilla (1781), © 2014, Detroit Institute of Arts; abajo, H. R. Giger, Paisaje XXVIII (1974), © H. R. Giger.

En pocas palabras, más que un surrealista, Giger es un heraldo de la grotesca y moralmente ambigua Nueva Carne que preconizó Cronenberg en Videodrome (1983), un paladín de la cibercultura de los 90 y un apóstol de la postmodernidad. Junto a él, todos esos visionarios a los que se les pueden aplicar palabras relacionadas con lo antinatural -extraño, extremo, exógeno...-: Clive Barker, Joachim Luetke, Joel-Peter Witkin, David Ho o J. K. Potter.

Una de las imágenes de Joachim Luetke -alemán residente en Austria y formado en la Suiza de Giger- para el álbum La Chambre d'Echo (2004) de la banda Sopor Aeternus, © Image-Eye-Luetke Prod.

Pero cuidado, que la rareza del mundo de Giger no nos convierte en forasteros. Nos puede gustar visitar su museo o su bar, pero luego queremos volver rapidito a la belleza comprensible de Gruyères pensando que así nos zafamos de sus abominaciones subterráneas. No obstante, sus pesadillas nos acompañan, nos acechan debajo de las camas o dentro de los armarios. Sin escapatoria, porque la cosmovisión de Giger es lovecraftiana. Es decir, comparte con el oscuro escritor H. P. Lovecraft una desconfianza fría y pesimista hacia los horrores invencibles e innominables de un universo demasiado silencioso. Sí, «en el espacio nadie puede oír tus gritos», como rezaban los carteles de Alien, la película que le hizo famoso internacionalmente y merecedor de un Oscar, y que supuso para el artista y su visión el salto desde el underground -territorio de disidentes, marginales y minorías- al mainstream -imperio de lo popular y hegemónico-.

H. R Giger -manoseando al monstruo- y Ridley Scott -agachándose-, junto a otros miembros del equipo de Alien (1979), © Twentieth Century Fox Film Corporation. El alienígena, basado en una pintura anterior, Necronom IV (1976), se ha convertido uno de los iconos de la modernidad y fuente de interesantes reflexiones, como las que publicó Fernando Savater en Cuadernos del Norte, nº 4 (1980).

El arte jeroglífico y aberrante de Giger supone, por supuesto, una especie de fractura con su mesurado entorno suizo. Casi como si necesitara abofetear su dulzura, su pulcritud, como si deseara zarandear la exquisita neutralidad de su refinada civilización. Y no por odiarlo, ni por cuestionar sus valores como hacían los surrealistas con la burguesía de su tiempo -precisamente ellos, tan burgueses-, sino por reivindicar su otro lado. El otro lado del hermoso Gruyères, de la próspera Suiza y, de hecho, de toda nuestra realidad, falsamente segura y dichosa. Giger no nos lega sus pesadillas, sino ese otro lado de la existencia que, nos guste o no, también es nuestro. He ahí la verdadera pesadilla. Esa que comparte el desencanto de este nanorrelato del escritor Javier Quevedo Puchal: «Lázaro resucitó y descubrió que sólo producía miedo, asco o morbosidad en los demás. Quiso pedir a Jesús que le devolviera la muerte, pero Jesús ya se había ido» (Abominatio, 2010).