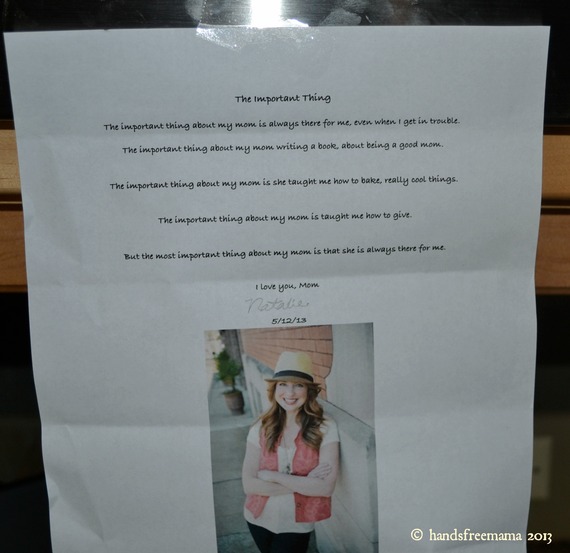

Me encantan las notitas que me escriben mis hijas, ya estén garabateadas con rotulador en un post-it o escritas con perfecta caligrafía en papel cuadriculado. Pero el poema para el Día de la Madre que mi hija mayor me escribió la pasada primavera me emocionó especialmente.

Fue la primera línea de este poema la que me dejó sin respiración un segundo antes de que las lágrimas empaparan mis mejillas.

Lo importante de mi madre es... que siempre está ahí para mí, hasta cuando me meto en líos.

Resulta que no siempre ha sido así.

En mitad de mi agitada vida diaria, llegó un punto en el que empecé a actuar de una manera muy diferente a la forma en que me había comportado hasta entonces. Me convertí en una gritona. No es que lo fuera siempre, pero llegaba a ser excesivo, como si un globo muy hinchado explotara de repente y asustara a todo el mundo de alrededor.

Pero, ¿qué hacían mis pequeñas de 3 y 6 años para que yo me pusiera así? Quizás insistían demasiado en salir corriendo a por tres collares de cuentas más y a por sus gafas de sol rosas favoritas aunque ya fuera tarde. O intentaba echarse ella misma sus cereales y vertía la caja entera por la encimera de la cocina. O se le caía al suelo y destrozaba mi bonito ángel de cristal, ese que sabía que no debía tocar. O se negaba a dormirse cuando lo único que yo necesitaba era paz y tranquilidad. O peleaban por cosas ridículas como quién era la primera en bajarse del coche o quién podía coger el trozo más grande de helado.

Sí, eran este tipo de cosas: cosas de niños, descuidos, percances y actitudes que me irritaban hasta el punto de llegar a perder el control.

Os puedo asegurar que no es fácil escribir esto. No es un periodo de mi vida que me guste recordar porque, a decir verdad, en esos momentos me odiaba mucho a mí misma. ¿En qué me había convertido? ¿Por qué tenía que gritar a esas dos criaturitas a las que quería más que a mi vida?

Os voy a contar cuál era el problema: mis distracciones.

Un uso excesivo del teléfono, demasiados compromisos, miles de notas con cosas que tenía que hacer y esa búsqueda de la perfección me consumían. Había perdido las riendas de mi vida y lo pagaba gritando a la gente a la que más quería.

Por algún lado tenía que explotar. Era inevitable. Así que estallaba de puertas para dentro, en compañía de las personas que lo eran todo para mí.

Hasta que un día ocurrió algo que me hizo cambiar.

Mi hija mayor se había subido a un taburete para coger algo de la despensa cuando sin querer tiró un paquete de arroz al suelo. A medida que un millón de granos diminutos caían al suelo como si de lluvia se tratara, los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. Fue ahí cuando me di cuenta de que era miedo lo que se veía en sus ojos, pues ya se había mentalizado de que le iba a caer una regañina de su madre.

Me tiene miedo, pensé. Eso fue lo más doloroso. Mi hija de 6 años teme mi reacción por su inocente error.

Llena de tristeza, me di cuenta de que no era la madre que quería para mis hijas, y de que no quería seguir siendo así el resto de mi vida.

![2013-12-21-Theimportantthingaboutyelling1.jpg]()

Unas semanas después de este episodio, comenzó mi recuperación; ese momento doloroso me animó a crear el proyecto Hands Free (manos libres) para evitar las distracciones y aprovechar lo que realmente importa. Esto fue hace tres años: tres años de desintoxicación del exceso de distracciones en mi vida... tres años para liberarme de las expectativas inalcanzables y de la obligación social que me presionaban para hacerlo todo. Desde que tengo menos distracciones internas y externas, la rabia y el estrés se han ido disipando poco a poco en mi vida. Con una carga mucho más ligera, he sido capaz de reaccionar ante los despistes de mis hijas de una manera mucho más calmada, comprensiva y razonable.

Empecé a decir cosas como: "Solo es sirope de chocolate. Lo puedes limpiar y la encimera quedará como nueva", en vez de lanzar un suspiro desesperado y una mirada asesina.

Decidí que era mejor ayudarlas a barrer los montones de cereales que cubrían el suelo en vez de lanzarles miradas de desaprobación e irritación.

Me di cuenta de que prefería ayudarla a recordar dónde había dejado sus gafas en vez de regañarla por ser tan irresponsable.

En los momentos en los que el agotamiento y las continuas exigencias se estaban llevando lo mejor de mí, me dirigía hacia el cuarto de baño, cerraba la puerta e inspiraba y espiraba recordándome a mí misma que solo eran niñas, y que los niños cometen fallos. Exactamente igual que yo.

Con el tiempo, desapareció el miedo que se instalaba en los ojos de mis hijas cuando hacían algo mal. Afortunadamente, me convertí en un refugio en mitad de los problemas, en lugar de ser el enemigo de quien había que huir a esconderse.

No estoy segura de si me habría planteado escribir sobre esta profunda transformación de no haber sido por el incidente que ocurrió cuando estaba a punto de terminar de escribir mi libro. En aquel momento, sentí que la necesidad de gritar volvía a oprimirme. Estaba acabando los últimos capítulos de mi libro cuando el ordenador se bloqueó. De repente, todos los cambios que había hecho en tres capítulos enteros desaparecieron ante de mis ojos. Atacada, me pasé unos minutos intentando recuperar la última versión del documento. Viendo que eso era imposible, intenté mirarlo en la copia de seguridad, pero descubrí que el error interno también se había producido ahí. Cuando asimilé que nunca recuperaría el trabajo que había estado haciendo en esos tres capítulos, quise ponerme a llorar. Sentía una rabia indescriptible.

Pero no pude desahogarme porque era la hora en que tenía que recoger a las niñas del colegio y llevarlas a natación. Sin perder los nervios, cerré mi portátil y me di cuenta de que había cosas mucho peores que lo que me acababa de suceder. Entonces me dije que no podía hacer absolutamente nada para solucionar el problema en ese momento.

Cuando mis hijas se subieron en el coche, inmediatamente supieron que algo iba mal. "¿Qué te pasa, Mamá?", me preguntaron al unísono al ver mi cara lívida.

Tenía ganas de chillar "¡acabo de perder un cuarto de mi libro!".

Tenía ganas de darle un puñetazo al volante porque estar ahí sentada era lo último que quería hacer en ese momento. Quería irme a casa y tratar de recomponer el libro, no llevar a las niñas a natación, escurrir bañadores mojados, cepillarles el pelo enredado, hacer la cena, lavar los platos y acostarlas.

En cambio, lo único que dije fue: "Me cuesta un poco hablar ahora. Acabo de perder una parte de mi libro. Y prefiero no hablar porque estoy muy frustrada".

"Lo sentimos mucho", dijo la mayor en nombre de las dos. Y entonces, como si supieran que necesitaba espacio, fueron todo el camino calladas. Y así siguió nuestro día. Aunque estaba más callada de lo normal, no grité e hice todo lo que pude por abstenerme de darle vueltas al tema del libro.

El día ya casi había acabado. Había metido a la pequeña en la cama y me tumbé junto a la mayor para hablar un poco como hacíamos cada noche.

"¿Crees que podrás recuperar los capítulos?", me preguntó.

Y ahí sí que empecé a llorar, no tanto por los capítulos (pues sabía que podría reescribirlos), sino para desahogarme. Estaba tan agobiada por lo de escribir y editar el libro... Había estado tan cerca del final que haber perdido esos capítulos era verdaderamente decepcionante.

Para mi sorpresa, mi hija se acercó a mí y me acarició el pelo con suavidad. Trató de tranquilizarme diciéndome cosas como: "Los ordenadores pueden llegar a ser muy frustrantes", "Si quieres, puedo echar un vistazo a la copia de seguridad" y, por último, "Mamá, tú puedes hacerlo. Eres la mejor escritora que conozco. Te ayudaré en todo lo que pueda".

En ese momento de colapso, ahí estaba ella, paciente y comprensiva, animándome cuando más destrozada estaba.

Mi hija no habría tenido esa respuesta empática si yo hubiera sido una histérica. Porque al gritar se impide la comunicación, se cortan los lazos; la gente se distancia en vez de unirse.

Lo importante es... que mi madre siempre está ahí para mí, hasta cuando me meto en líos.

![2013-12-21-Theimportantthingaboutyelling2.jpg]()

Mi hija escribió eso sobre mí, una mujer que pasó por un periodo de dificultades del que no está orgullosa, pero del que pudo aprender.

Lo importante es... que nunca es demasiado tarde para dejar de gritar.

Lo importante es... que los niños saben perdonar, especialmente si ven que la persona a la que quieren intenta cambiar.

Lo importante es... que la vida es demasiado corta como para enfadarse porque los cereales se han vertido o porque los zapatos no están bien colocados.

Lo importante es... que no importa lo que pasó ayer, pues hoy es un nuevo día. Hoy podemos elegir una respuesta más pacífica.

Y con ella, podemos enseñar a nuestros hijos a crear puentes de paz, puentes que pueden ayudarnos cuando tengamos problemas.

Este post apareció en el blog Hands Free Mama.

El libro de Rachel, 'Hands Free Mama', describe exactamente cómo la autora transformó su vida distraída, perfeccionista y agobiada en una llena de gratitud, paz y vínculos importantes.

Traducción de Marina Velasco Serrano

Fue la primera línea de este poema la que me dejó sin respiración un segundo antes de que las lágrimas empaparan mis mejillas.

Lo importante de mi madre es... que siempre está ahí para mí, hasta cuando me meto en líos.

Resulta que no siempre ha sido así.

En mitad de mi agitada vida diaria, llegó un punto en el que empecé a actuar de una manera muy diferente a la forma en que me había comportado hasta entonces. Me convertí en una gritona. No es que lo fuera siempre, pero llegaba a ser excesivo, como si un globo muy hinchado explotara de repente y asustara a todo el mundo de alrededor.

Pero, ¿qué hacían mis pequeñas de 3 y 6 años para que yo me pusiera así? Quizás insistían demasiado en salir corriendo a por tres collares de cuentas más y a por sus gafas de sol rosas favoritas aunque ya fuera tarde. O intentaba echarse ella misma sus cereales y vertía la caja entera por la encimera de la cocina. O se le caía al suelo y destrozaba mi bonito ángel de cristal, ese que sabía que no debía tocar. O se negaba a dormirse cuando lo único que yo necesitaba era paz y tranquilidad. O peleaban por cosas ridículas como quién era la primera en bajarse del coche o quién podía coger el trozo más grande de helado.

Sí, eran este tipo de cosas: cosas de niños, descuidos, percances y actitudes que me irritaban hasta el punto de llegar a perder el control.

Os puedo asegurar que no es fácil escribir esto. No es un periodo de mi vida que me guste recordar porque, a decir verdad, en esos momentos me odiaba mucho a mí misma. ¿En qué me había convertido? ¿Por qué tenía que gritar a esas dos criaturitas a las que quería más que a mi vida?

Os voy a contar cuál era el problema: mis distracciones.

Un uso excesivo del teléfono, demasiados compromisos, miles de notas con cosas que tenía que hacer y esa búsqueda de la perfección me consumían. Había perdido las riendas de mi vida y lo pagaba gritando a la gente a la que más quería.

Por algún lado tenía que explotar. Era inevitable. Así que estallaba de puertas para dentro, en compañía de las personas que lo eran todo para mí.

Hasta que un día ocurrió algo que me hizo cambiar.

Mi hija mayor se había subido a un taburete para coger algo de la despensa cuando sin querer tiró un paquete de arroz al suelo. A medida que un millón de granos diminutos caían al suelo como si de lluvia se tratara, los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. Fue ahí cuando me di cuenta de que era miedo lo que se veía en sus ojos, pues ya se había mentalizado de que le iba a caer una regañina de su madre.

Me tiene miedo, pensé. Eso fue lo más doloroso. Mi hija de 6 años teme mi reacción por su inocente error.

Llena de tristeza, me di cuenta de que no era la madre que quería para mis hijas, y de que no quería seguir siendo así el resto de mi vida.

Unas semanas después de este episodio, comenzó mi recuperación; ese momento doloroso me animó a crear el proyecto Hands Free (manos libres) para evitar las distracciones y aprovechar lo que realmente importa. Esto fue hace tres años: tres años de desintoxicación del exceso de distracciones en mi vida... tres años para liberarme de las expectativas inalcanzables y de la obligación social que me presionaban para hacerlo todo. Desde que tengo menos distracciones internas y externas, la rabia y el estrés se han ido disipando poco a poco en mi vida. Con una carga mucho más ligera, he sido capaz de reaccionar ante los despistes de mis hijas de una manera mucho más calmada, comprensiva y razonable.

Empecé a decir cosas como: "Solo es sirope de chocolate. Lo puedes limpiar y la encimera quedará como nueva", en vez de lanzar un suspiro desesperado y una mirada asesina.

Decidí que era mejor ayudarlas a barrer los montones de cereales que cubrían el suelo en vez de lanzarles miradas de desaprobación e irritación.

Me di cuenta de que prefería ayudarla a recordar dónde había dejado sus gafas en vez de regañarla por ser tan irresponsable.

En los momentos en los que el agotamiento y las continuas exigencias se estaban llevando lo mejor de mí, me dirigía hacia el cuarto de baño, cerraba la puerta e inspiraba y espiraba recordándome a mí misma que solo eran niñas, y que los niños cometen fallos. Exactamente igual que yo.

Con el tiempo, desapareció el miedo que se instalaba en los ojos de mis hijas cuando hacían algo mal. Afortunadamente, me convertí en un refugio en mitad de los problemas, en lugar de ser el enemigo de quien había que huir a esconderse.

No estoy segura de si me habría planteado escribir sobre esta profunda transformación de no haber sido por el incidente que ocurrió cuando estaba a punto de terminar de escribir mi libro. En aquel momento, sentí que la necesidad de gritar volvía a oprimirme. Estaba acabando los últimos capítulos de mi libro cuando el ordenador se bloqueó. De repente, todos los cambios que había hecho en tres capítulos enteros desaparecieron ante de mis ojos. Atacada, me pasé unos minutos intentando recuperar la última versión del documento. Viendo que eso era imposible, intenté mirarlo en la copia de seguridad, pero descubrí que el error interno también se había producido ahí. Cuando asimilé que nunca recuperaría el trabajo que había estado haciendo en esos tres capítulos, quise ponerme a llorar. Sentía una rabia indescriptible.

Pero no pude desahogarme porque era la hora en que tenía que recoger a las niñas del colegio y llevarlas a natación. Sin perder los nervios, cerré mi portátil y me di cuenta de que había cosas mucho peores que lo que me acababa de suceder. Entonces me dije que no podía hacer absolutamente nada para solucionar el problema en ese momento.

Cuando mis hijas se subieron en el coche, inmediatamente supieron que algo iba mal. "¿Qué te pasa, Mamá?", me preguntaron al unísono al ver mi cara lívida.

Tenía ganas de chillar "¡acabo de perder un cuarto de mi libro!".

Tenía ganas de darle un puñetazo al volante porque estar ahí sentada era lo último que quería hacer en ese momento. Quería irme a casa y tratar de recomponer el libro, no llevar a las niñas a natación, escurrir bañadores mojados, cepillarles el pelo enredado, hacer la cena, lavar los platos y acostarlas.

En cambio, lo único que dije fue: "Me cuesta un poco hablar ahora. Acabo de perder una parte de mi libro. Y prefiero no hablar porque estoy muy frustrada".

"Lo sentimos mucho", dijo la mayor en nombre de las dos. Y entonces, como si supieran que necesitaba espacio, fueron todo el camino calladas. Y así siguió nuestro día. Aunque estaba más callada de lo normal, no grité e hice todo lo que pude por abstenerme de darle vueltas al tema del libro.

El día ya casi había acabado. Había metido a la pequeña en la cama y me tumbé junto a la mayor para hablar un poco como hacíamos cada noche.

"¿Crees que podrás recuperar los capítulos?", me preguntó.

Y ahí sí que empecé a llorar, no tanto por los capítulos (pues sabía que podría reescribirlos), sino para desahogarme. Estaba tan agobiada por lo de escribir y editar el libro... Había estado tan cerca del final que haber perdido esos capítulos era verdaderamente decepcionante.

Para mi sorpresa, mi hija se acercó a mí y me acarició el pelo con suavidad. Trató de tranquilizarme diciéndome cosas como: "Los ordenadores pueden llegar a ser muy frustrantes", "Si quieres, puedo echar un vistazo a la copia de seguridad" y, por último, "Mamá, tú puedes hacerlo. Eres la mejor escritora que conozco. Te ayudaré en todo lo que pueda".

En ese momento de colapso, ahí estaba ella, paciente y comprensiva, animándome cuando más destrozada estaba.

Mi hija no habría tenido esa respuesta empática si yo hubiera sido una histérica. Porque al gritar se impide la comunicación, se cortan los lazos; la gente se distancia en vez de unirse.

Lo importante es... que mi madre siempre está ahí para mí, hasta cuando me meto en líos.

Mi hija escribió eso sobre mí, una mujer que pasó por un periodo de dificultades del que no está orgullosa, pero del que pudo aprender.

Lo importante es... que nunca es demasiado tarde para dejar de gritar.

Lo importante es... que los niños saben perdonar, especialmente si ven que la persona a la que quieren intenta cambiar.

Lo importante es... que la vida es demasiado corta como para enfadarse porque los cereales se han vertido o porque los zapatos no están bien colocados.

Lo importante es... que no importa lo que pasó ayer, pues hoy es un nuevo día. Hoy podemos elegir una respuesta más pacífica.

Y con ella, podemos enseñar a nuestros hijos a crear puentes de paz, puentes que pueden ayudarnos cuando tengamos problemas.

Este post apareció en el blog Hands Free Mama.

El libro de Rachel, 'Hands Free Mama', describe exactamente cómo la autora transformó su vida distraída, perfeccionista y agobiada en una llena de gratitud, paz y vínculos importantes.

Traducción de Marina Velasco Serrano

ADEMÁS:

Ser padres: 10 verdades sobre el primer año

24 señales claras de que eres madre

¿Qué debe saber un niño de cuatro años?

El día en que dejé de decir "date prisa"

Mi hija de 4 años me ayudó a crear algo extraordinario

7 secretos de niños muy felices

Lo que los niños nos pueden enseñar sobre la felicidad