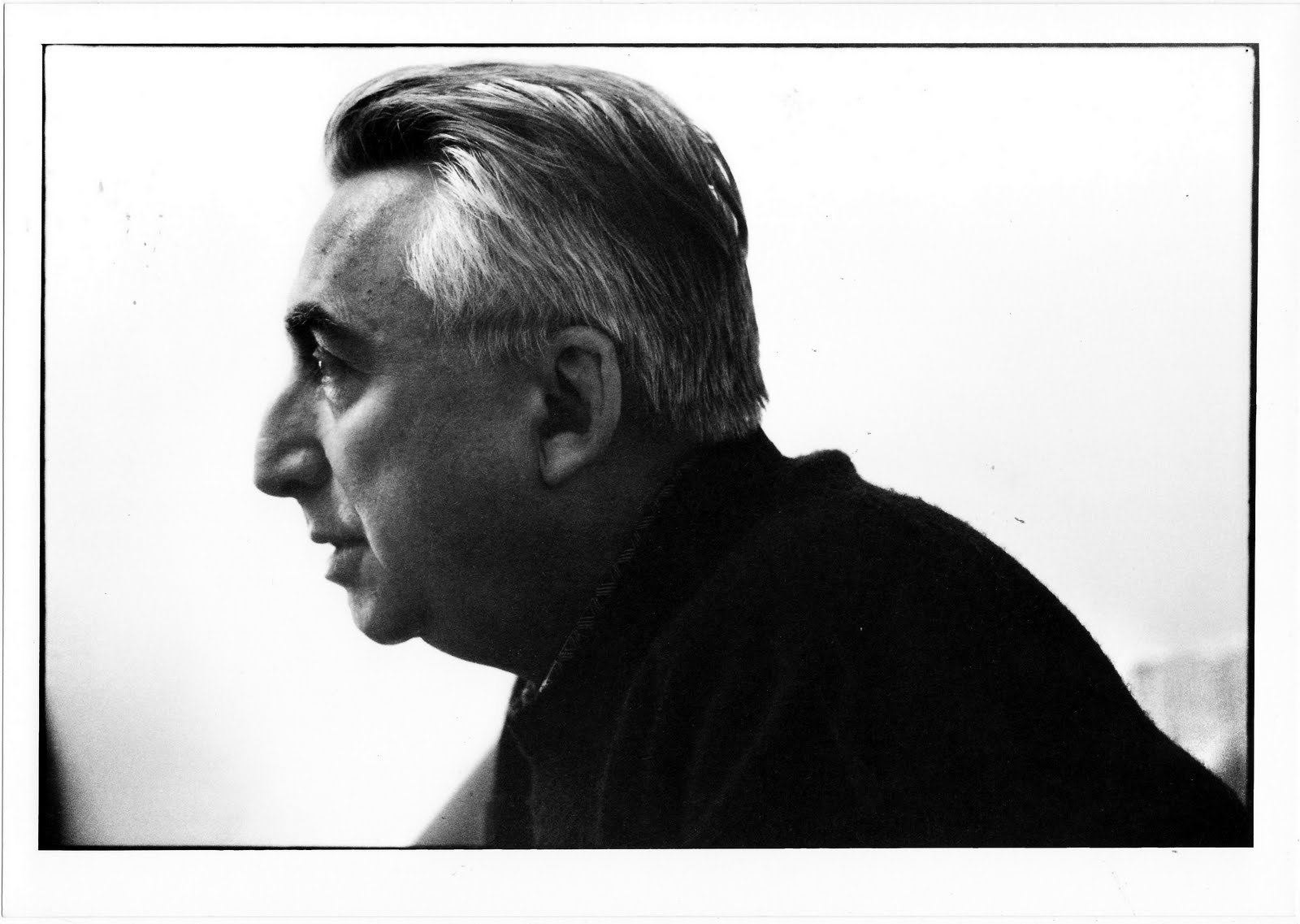

Foto: WIKIMEDIA COMMONS (Michel Delaborde)

A lo largo de su vida, el semiólogo francés Roland Barthes (1915-1980) dedicó su afán a estudiar y descubrir el placer de la fascinación, y en su memoria retuvo las imágenes que le dejaron estupefacto... sin saber por qué -ignorancia típica, por otra parte, de la fascinación-. Y Barthes se dedicó a perseguir, a través del signo, la reflexión soñadora y orgánica de la identidad, el suelo obtuso de su propia morfología y de la de su entorno, en un estado de inquietante familiaridad por la presencia de la fisura de los objetos, especialmente de aquellos sobre los que nada podía decir. Como Juan Goytisolo, pero en francés.

El amor constituyó uno de esos objetos de estudio, sobre todo en Fragmentos de un discurso amoroso (1977), un ensayo, fruto de sus clases en la universidad, que nadie que se aventure a navegar por el incierto océano del amor debería dejar de leer. Para Barthes, el amor es inclasificable, más que un nombre, un adjetivo que se relaciona con o existe en función del objeto amado. En tiempos de la indifférence ultramoderna, el sujeto enamorado, cuyo motor es la paradoja y se encuentra desheredado, debe ser reivindicado.

¡Podríamos decir con Barthes que es hasta una forma de vanguardia! Porque para él, en las sociedades actuales y ultradesarrolladas, el amor está pasado de moda, desvalorizan a través de bromas y groserías al sujeto enamorado, asimilado a un lunático. El amor apasionado no está bien visto, se le considera una enfermedad de la que hay que curarse porque ya no se le atribuye, como en otras épocas, un poder de enriquecimiento.

El placer del amor -como el placer del texto- es sujeto de lo imaginario, proporciona imágenes y es esencialmente fragmentado, discontinuo, mariposeante, y esa discontinuidad radical proviene, según Barthes, de la "tormenta de lenguaje que se desborda en la mente enamorada". Los celos, la cita fallida o la espera insoportable son algunos de los episodios que interrumpen bruscamente la estabilidad emocional del enamorado, presentándolo a ojos de los demás como el paranoico o el celoso. El sujeto enamorado posee la pulsión romántica de crear, pintar o escribir para el objeto amado, actividades consideradas inútiles por las sociedades industriales y altamente tecnologizadas.

Pero a Barthes le molestaba que la palabra "amar" se manejase alegremente por todo el mundo. El sujeto enamorado es un marginal, tanto más auténtico cuanto deja de estar de moda; es un sujeto cuyo discurso es provocador y heterodoxo y es capaz de alcanzar cotas insospechadas de autocrítica, aplicándose a sí mismo un poco de psicoanálisis de una manera salvaje. El discurso imperante, dice Barthes, invita al sujeto enamorado a reintegrarse a una cierta normalidad, a separar el "estar enamorado" -algo temporal, dice la opinión pública, que hay que disfrutar mientras dure el acto "loco", impulsivo e irreflexivo- del "amar bien", como si fuesen dos actitudes incompatibles. Una ficción difícilmente creíble, salvo para los pusilánimes de corazón, la gran mayoría. Las penas de amor en sujetos enamorados apasionadamente en contextos de "normalización" o represión familiar nacen como resultado de una asfixia injusta e intolerable para quienes desconocen ese sentimiento.

El enamorado está en la "desrealidad", y siente como una ilusión todo lo que el mundo llama la prosaica "realidad": su realidad es su relación con el objeto amado y los mil incidentes que lo atraviesan -sus miradas, sus sonrisas, sus palabras, sus gestos-, justo eso que el mundo considera como su "locura". A causa de ese trastocamiento, el enamorado se siente prisionero de una inadaptación punzante.

Se ama a la persona por excelencia, a aquella que no se puede comparar a ninguna otra: su imagen nos arroba y la pasión que desencadena en nosotros no conoce límites, porque el amor nos sitúa en una especie de absoluto del tiempo. Nos regala el semiólogo, además, una idea maravillosa: la sintaxis -el lenguaje poético- protege al enamorado: cuando el sujeto está muy desarmado, muy expuesto, muy solo, la sintaxis lo protege -dice Barthes-. La poesía es su tabla de salvación, su defensa, porque el amor apasionado funciona, al igual que la literatura, como una moral.

El vivir juntos plantea la posibilidad de una utopía de agrupamiento afectivo entre dos personas que obran el milagro de acompasar el ritmo propio de cada uno a un ritmo común. Barthes afirma el valor absoluto del amor como un orden de valores afirmativos capaces de enfrentar todos los ataques.

En otro ensayo Roland Barthes por Roland Barthes, explica: "hiriente como la metralla, la ráfaga amorosa provoca entorpecimiento y miedo: crisis, revulsión del cuerpo, locura". Para Barthes, "el que está enamorado a la manera romántica conoce la experiencia de la locura", y su pasión es "perturbación, herida, desamparo o júbilo: el cuerpo todo entero arrastrado, anegado de Naturaleza".

Pero algunas de sus reflexiones sobre la apariencia del sujeto amoroso en la actualidad resultan extraordinariamente lúcidas. Ya no se puede reconocer a un enamorado por la calle: estamos rodeados de seres de los que no podemos saber si están o no enamorados, porque si lo están, se autocontrolan enormemente.

Solo los enamorados, concluye Barthes, se entienden entre ellos. Y, no lo olvidemos, el enamorado es subversivo, su conducta escandaliza y altera a los que no lo están porque les recuerda que ellos no son correspondidos como él. Por medio de la codificación amorosa, la sociedad tratará de domesticar al enamorado. Lo más llamativo de las reflexiones de Barthes sobre el amor, enunciadas a lo largo de las décadas de los años 60 y 70 es que mantienen hoy plena vigencia. De ahí su fuerza inmarcesible, como la de los individuos libres, como la del enamorado. La misma que la de Roland Barthes.